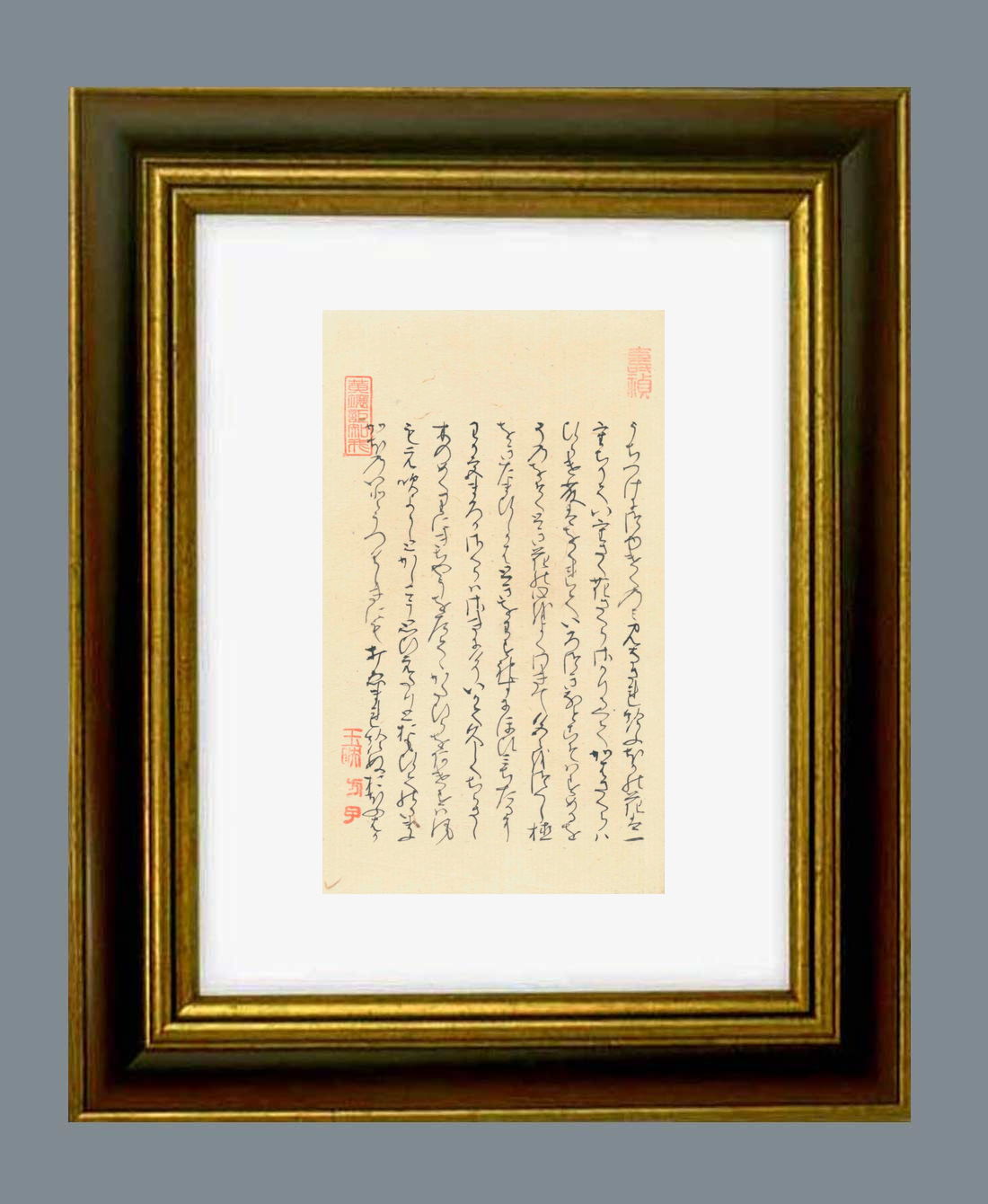

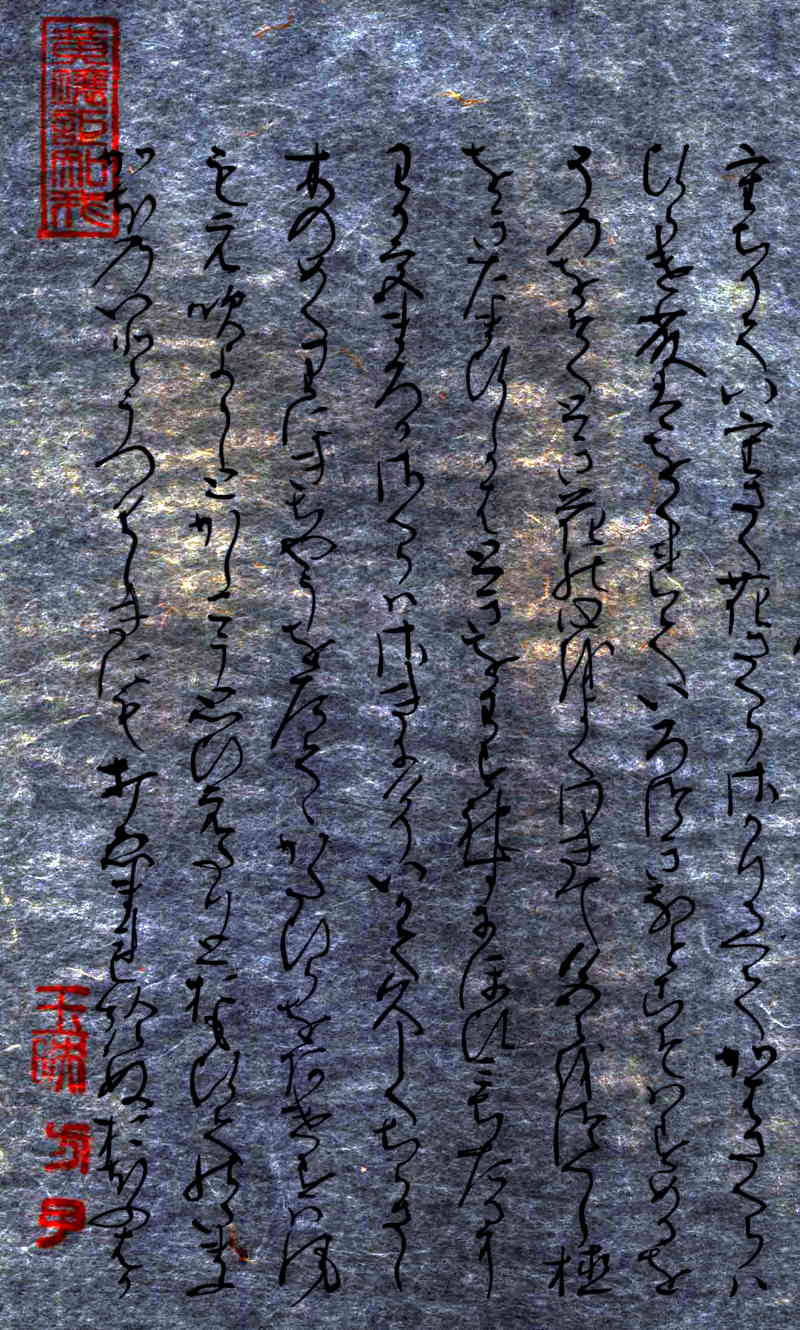

自筆「源氏物語」の「幻(まぼろし)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。

原文は「源氏物語・幻の巻」として美しく描かれている

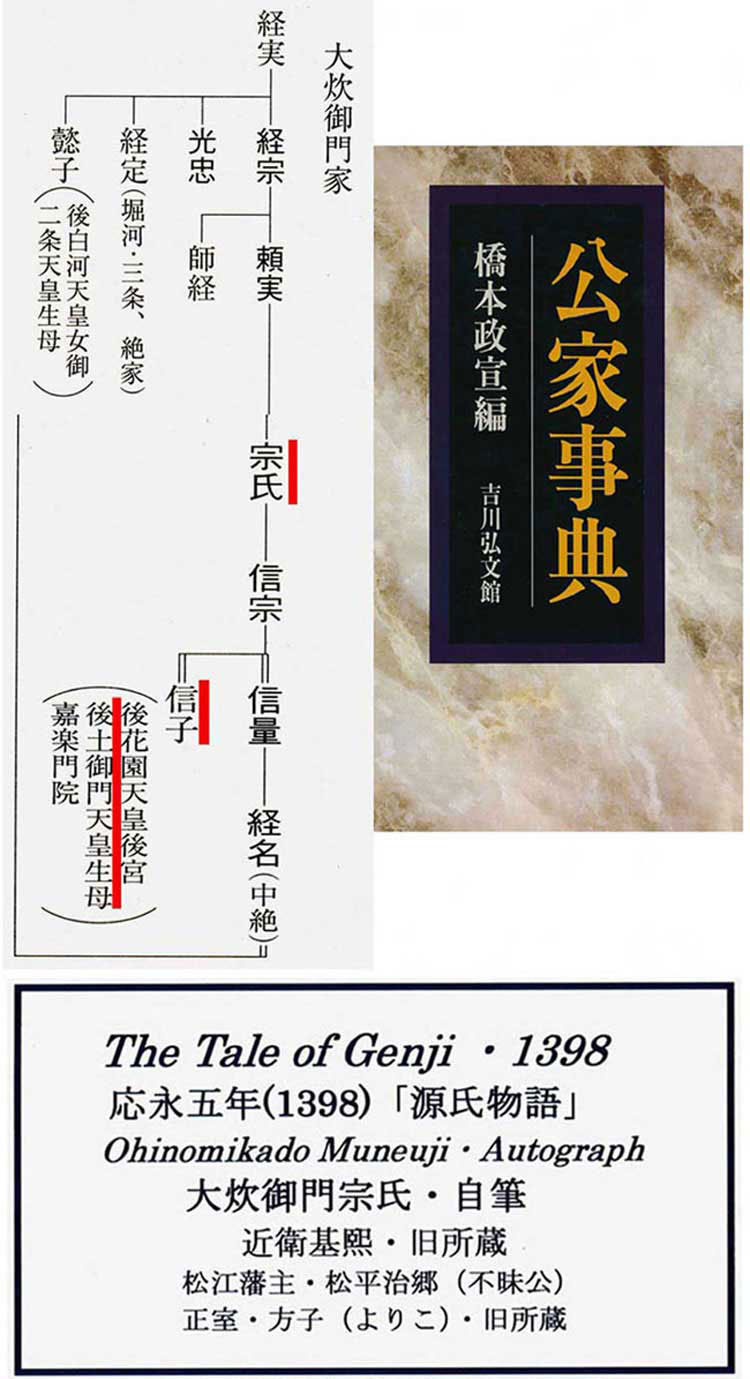

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。 大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。

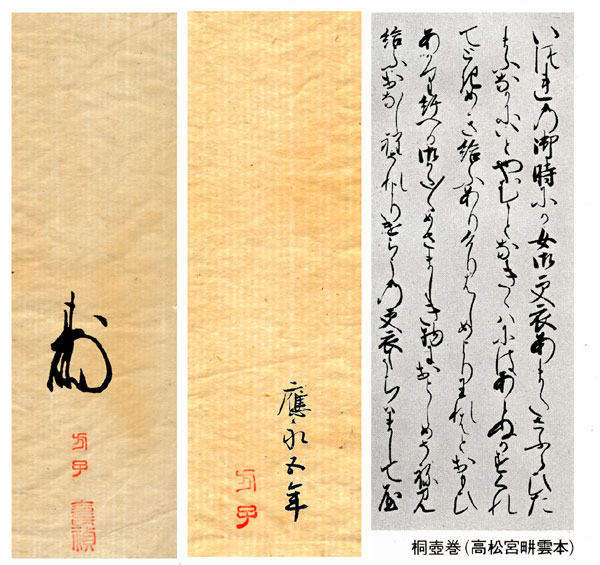

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。また、各巻ごとの書かれた年については不明。従って、応永五年とは、書き始めの年である。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。

出品した「源氏物語」は幻(まぼろし)の内容の要旨

「幻の巻」は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第41帖。光源氏52歳の正月から十二月の晦日までの一年間。紫の上が世を去り、また新しい年がめぐってきた。新春の光を見ても悲しさは改まらず、源氏は年賀の客にも会わずに引きこもっている。そして紫の上に仕えていた女房たちを話相手に、後悔と懺悔の日々を過ごしていた。明石の中宮は紫の上が可愛がっていた三の宮(匂宮)を源氏の慰めに残し宮中に帰る。春が深まるにつれ、春を愛した故人への思いは募る。しかし女三宮や明石の御方のもとを訪れても、紫の上を失った悲しみが深まるだけだった。四月、花散里から衣替えの衣装と歌が届けられる。五月雨の頃、夕霧に紫の上の一周忌の手配を頼む。八月の命日には、生前に紫の上が発願していた極楽曼荼羅の供養を営んだ。年が明けたら出家を果たす考えの源氏は、身辺を整理しはじめる。その途中、須磨にいたころに届いた紫の上の手紙の束が出てきた。墨の色も今書いたかのように美しく、寂寥の念はひとしおだが、すべて破って燃やしてしまう。十二月、六条院で行われた御仏名の席で、源氏は久しぶりに公に姿を現した。その姿は「光る君」と愛でられた頃よりも一層美しく光り輝いており、昔を知る僧並びに出席した貴族たちは涙を流した。

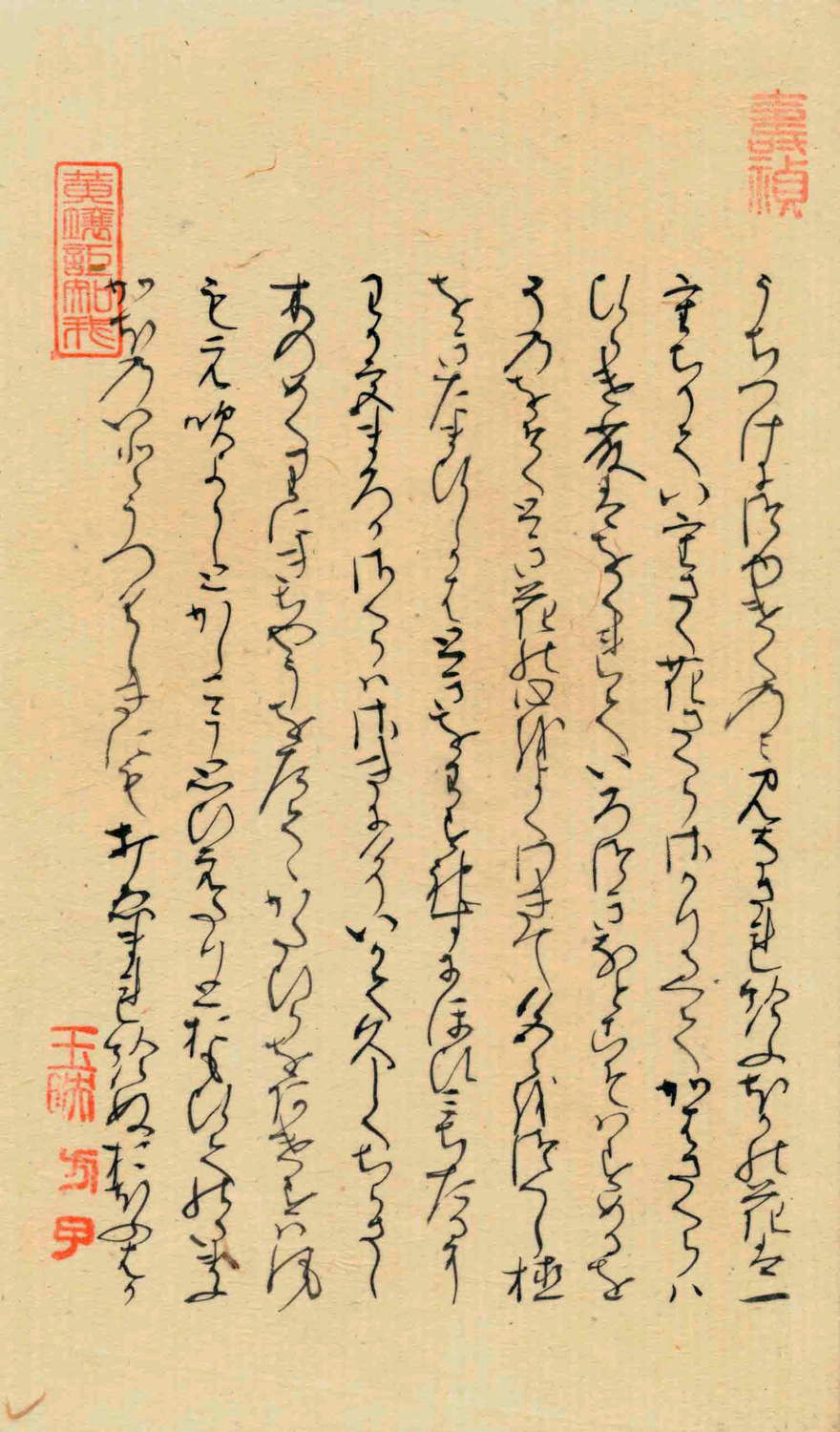

自筆右下2つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。

原本自筆上部には、「黄壌知我」《黄壌(おうじょう)(なん)ぞ我を知らむ》という篆書印が押捺されている。この漢詩は白楽天が友人の元槇と深い友情を記したもので、「二人の友情は大地がよく知っているであろう」、あるいは「黄泉にいる君がどうしてこの世の私を知ろう」とも訳される。この言葉は和漢朗詠集にも引用されている有名な漢詩である。翻って篆書は、すでに天にある紫の上を恋しのんだ源氏の君の心のうちを詠んだものである。「幻(まぼろし)」の原文には、「わが宿は花もてはやす人もなし」とあるように白楽天の「黄壌知我」と同じく白楽天が友人の元槇と深い友情に感動すると同様に源氏の君の紫の上を思いだす場面の言葉である。紫式部が「幻」を書くに際し、白楽天の漢詩を読み理解し共鳴していることがよくわかる。詳細な理由は下記説明欄に記載

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」幻(まぼろし)の巻》

「幻」の巻は英文で「A Branch of Plum」と表記されます。

という篆書印が押捺されている。この漢詩は白楽天が友人の元槇と

深い友情を記したもので白楽天の有名な漢詩です。

「自筆原本」

自筆右下2つの印は、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「源氏物語」幻(まぼろし)の巻》

《咲きみたれたるも、》・・・・・うちつけに

つゆ(露)けくのみ見なされ給ふ。ほかの花は一重ち(散)りて、

八重さ(咲)く花さくら(桜)さかり過て、かは(樺)さくら(桜)は

ひらけ、藤はをくれていろ(色)つきなとこそはすめるを、

そのをそくとき花の心をよくわきて、色々をつ(尽)くし植を

きたま(給)ひしかは、とき(時)をわす(忘)れすにほひみ(満)ち

たるに、わか(若)宮、「まろかさくら(桜)はさ(咲)きにけり。

いかて久しくち(散)らさし。木のめくりにちやう(帳)を

た(立)てゝ、かたひら(帷)をあけすは、風もえ吹よ(寄)らし」

と、かしこう思ひえたり、とおも(思)ひてのたま(宣)ふ

かほ(顔)のいとうつくしきにも、打ゑ(笑)まれ給ぬ。

「おほふはか・・・・・《りのそまをもとめ》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

《「源氏物語」幻(まぼろし)の巻》

《年が改まり源氏の君、蛍兵部卿宮(蛍の宮)と唱和する》

《源氏の君、最愛の妻・紫の上のことをなつかしく思い出す》

《紫の上が愛した桜をいたわる匂宮(今上天皇の皇子)を見て源氏の君が悲しむ》

《源氏の君、紫の上が愛した桜の木を大事にする

匂宮(今上天皇の皇子)と語りあう

山吹の花などがいかにも心地よさそうに咲き乱れているに

つけても、》・・・・・院(源氏の君)は、つい涙の露を

うかべながらごらんにならずにはいらっしゃれない。

よそでは、一重の桜が散って、八重に咲く花桜の盛りも過ぎ、

樺桜(かばざくら)が咲きはじめて、藤はそれにおくれて色づいてゆくようだ。

だが、紫の上が遅咲き早咲きそれぞれの花の性質をよく心得て、

さまざまの花の木をあるかぎり植えておおきになったので、

それらが時を忘れずに咲き満ちている。

それを見た若宮(匂宮・今上天皇の皇子)が、

(匂宮・今上天皇の皇子)「わたしの桜がきれいに咲きましたよ。

なんぞしていつまでも散らさずにおきたいな。

木のまわりに几帳(きちょう)をおいて、帷子(かたびら)を

垂しておいたら、風も吹き寄ってこなかろうに」

と、名案を考えついたと思って、そうおっしゃる

御面持(おももち)がほんとにかわいらしいにつけても、

院(源氏の君)はついにっこりせずにはいらっしゃれなかった。

(源氏の君)「大空を覆う》・・・・《ほどの袖があったら、

と言った人よりも、まったくうまいことをお思いつきになりましたね」

などと、院(源氏の君)は、この宮(匂宮・今上天皇の皇子)だけを

遊び相手にしていらっしゃる。》

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

《The Wizard(幻)》

In most gardens the cherry blossoms had fallen.

Here at Nijo the birch cherry followed the double cherries

and presently it was time for the wisteria.

Murasaki had brought all the spring trees, early and late,

into her garden, and each came into bloom in its turn.

"My cherry," said Niou.

"Can't we do something to keep it going?

Maybe if we put up curtains all around and fasten them down tight.

Then the wind can't get at it."

He was so pretty and so pleased with his proposal that

Genji had to smile.

"You are cleverer by a great deal than the man

who wanted to cover the whole sky with his sleeve."

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

《魔法使(幻)》

的花,一重了,那八重盛;

八重了盛期,那山方始花;

山,那紫藤花最后。

里就不然,紫夫人深各花木的性,

知道它花孰早孰,巧妙地配置栽植。

因此各花按放,互相接,庭中花香不。

三皇子:“我的花了。我有一个法,

叫它永不:在的四周起帷屏,

挂起垂布来,花就不会被吹落了。”

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

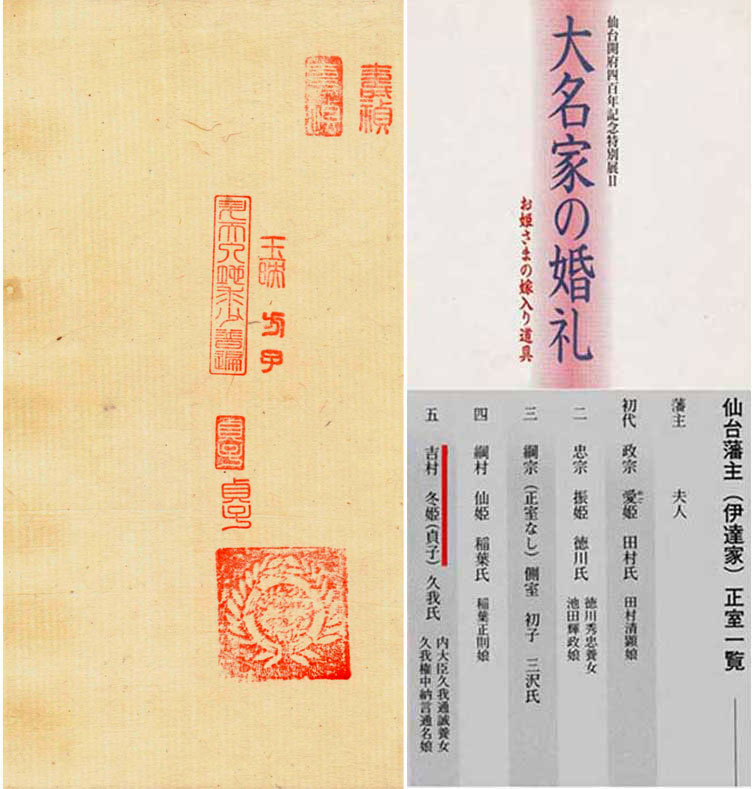

左の写真が「源氏物語」幻の巻の末尾(原本番号23B)の押印。

写真左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。

冬姫は内大臣・通誠の養女。

冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。

(なん)ぞ我を知らむ》という篆書印が押捺されている。

この漢詩は白楽天が友人の元槇と

深い友情を記したもので白楽天の有名な漢詩です。

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。

表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。)

(出品した自筆の「断層画像写真」(幻の巻)MRI 41―7B

「源氏物語」幻の巻の絵の資料

下記写真は、源氏の君が紫の上、明石中宮、女三の宮の奏楽を幻による夢を見る場面絵巻

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。

| 大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵(断簡)を出品 | ||||

| 商品説明(来歴) |

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の旧所蔵である。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。出品した大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに近衛家から出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。

|

|||

| 漢詩文 |

原本自筆上部には、自筆上部には、「黄壌知我」《黄壌(おうじょう)(なん)ぞ我を知らむ》という篆書印が押捺されている。この漢詩は白楽天が友人の元槇と深い友情を記したもので白楽天の有名な漢詩です。紫式部がこの原詩に親しんでいたことがわかる。

|

|||

| 漢詩の落款の意味 |

原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。貴族から始まり藩主、あるいは高名な茶人や僧侶が書かれて、それが茶会の「掛軸」に装丁されて披露されておりました。

特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。

「茶事」は、「ヨーロッパの晩餐会(ばんさんかい)」とも言われます。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。とりわけ、茶室に入って行うことは、床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)することです。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。とりわけ、漢詩の落款は、ただ、古典の漢詩を入れればいいという単純なものではなく、たとえば、「源氏物語」の場合、原本の中に込められている紫式部が考えた知識を読み解くことにあります。

「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。

落款の「讃」の元になるその原文の個所には、 「黄壌知我」《黄壌(おうじょう)(なん)ぞ我を知らむ》という篆書印が押捺されている。この漢詩は白楽天が友人の元槇と深い友情を記したもので、「二人の友情は大地がよく知っているであろう」、あるいは「黄泉にいる君がどうしてこの世の私を知ろう」とも訳される。この言葉は和漢朗詠集にも引用されている有名な漢詩である。翻って篆書は、すでに天にある紫の上を恋しのんだ源氏の君の心のうちを詠んだものである。「幻(まぼろし)」の原文には、「わが宿は花もてはやす人もなし」とあるように白楽天の「黄壌知我」と同じく白楽天が友人の元槇と深い友情に感動すると同様に源氏の君の紫の上を思いだす場面の言葉である。紫式部が「幻」を書くに際し、白楽天の漢詩を読み理解し共鳴していることがよくわかる。 |

|||

| 自筆の希少価値について |

自筆の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。 出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。 古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。撮影後、展示のために再表装をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。 |

|||

| 断層(MRI)写真 |

従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。 |

|||

| 寸法 |

「源氏物語」自筆の大きさ タテ21.8センチ ヨコ12.8センチ。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。額縁は新品です。 |

|||

| 「源氏物語」の自筆について |

1・筆跡の分析について 国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。 一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。 2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について 自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。 「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。 3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について 近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。 4・近衛基熙(このえもとひろ)について 近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。母は後水尾天皇皇女女二宮。実母は近衛家女房(瑤林院)。幼名は多治丸。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。 承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている |

|||

| HP |

近衛基熙・旧所蔵「源氏物語」自筆を出品いたしました。

出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。 ツイッター「源氏物語の世界」 も合わせてご覧ください。 |

|||

不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定